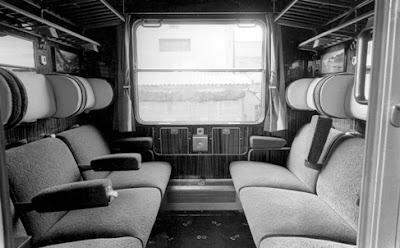

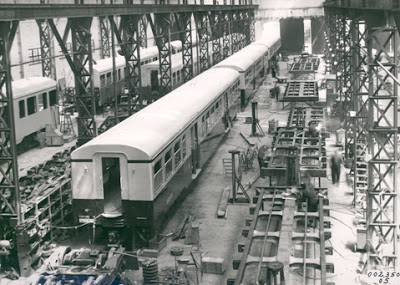

Vista de los primitivos talleres de ESA en Alacant. En la actualidad, han sido sustituidos por modernas instalaciones situadas en Campello. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi

Casi medio siglo de gestión privada

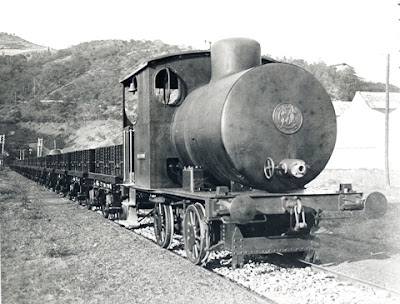

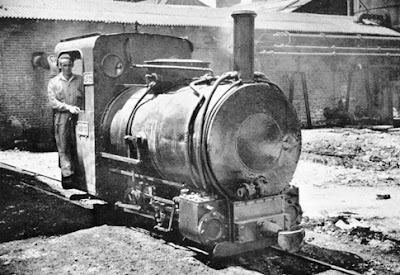

En sus inicios, el tráfico del ferrocarril de Alacant a Dénia era el propio de una línea de carácter secundario, por lo que las necesidades del servicio podían ser perfectamente cubiertas con sus diez locomotoras de vapor, suministradas por la firma alemana Hanomag y la barcelonesa Maquinista Terrestre y Marítima. Los resultados de la explotación, así como la garantía de interés sobre el capital invertido aportado por el gobierno, resultaron suficientes para cubrir los gastos y, hasta 1926, para ofrecer un pequeño dividendo a los accionistas.

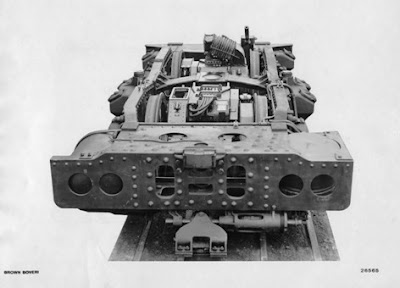

Vagón para transporte de ganado de ESA, construido por Talleres de Miravalles. En 1971 se suprimieron los últimos servicios de mercancías. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril

A partir de los años veinte, la competencia de los nuevos transportes mecánicos por carretera afectó directamente a los resultados de la explotación. Para intentar paliar la situación, los rectores de ESA estudiaron la posibilidad de adquirir automotores pero, ante la falta de fondos para su compra, esta opción se tuvo que posponer hasta 1949, cuando entraron en servicio dos pequeñas unidades construidas artesanalmente en los propios talleres de la compañía, situados junto a la estación de Alacant.

Automotores y remolques Billard fotografiados en la estación de Alacant. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi en/Museo Vasco del Ferrocarril

Para potenciar sus tráficos, tanto de viajeros como de mercancías, ESA estudió la posibilidad de enlazar su estación de Alacant, situada en la periferia de la capital, con el puerto, lo que facilitaba, tanto el trasbordo de mercancías a los barcos y a los trenes de vía ancha de MZA y Andaluces que convergían en esta rada, como el acceso de los pasajeros al centro de la ciudad. La nueva vía entró en servicio en 1936.

Locomotora diesel Batignolles en cabeza del Limón Exprés. Fotografía de Txomin Palacián en/Museo Vasco del Ferrocarril

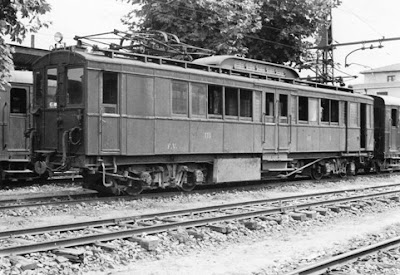

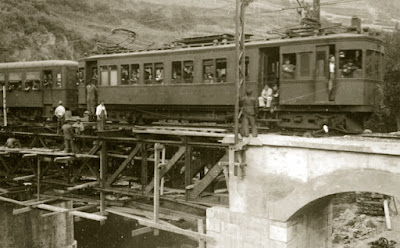

Durante la Guerra Civil, el ferrocarril de Alacant a Dénia fue explotado por un comité obrero pero, finalizado el conflicto, la antigua concesionaria recuperó la gestión. Tras la puesta en servicio de los autovías antes señalados, ESA prosiguió su política de dieselización al acogerse a los planes de ayuda para la modernización de los ferrocarriles de vía estrecha aprobado por el Ministerio de Obras Públicas en 1953. De este modo, el parque se vio reforzado con algunos automotores Billard, con lo que la tracción vapor quedó, prácticamente, relegada al tráfico de mercancías, entre el que destaca el trasiego de fueloil desde Alacant a la factoría de Cementos del Mediterráneo, S.A., iniciado en 1955 y que se mantuvo hasta 1971.

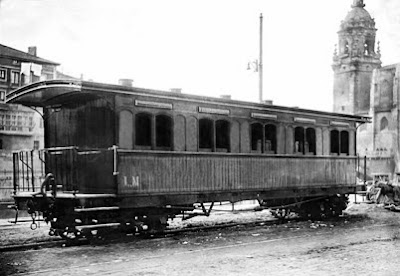

Uno de los coches, procedentes del ferrocarril de Manresa a Olván, asignado al Limón Exprés. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi

Pese a las modestas mejoras introducidas y el incremento del tráfico inducido por el progresivo desarrollo turístico de poblaciones como Benidorm, Calpe o Altea, las bajas tarifas, limitadas por el gobierno, y el constante incremento de los gastos, agudizaron la crisis que arrastraba la compañía explotadora, que durante años no había sido capaz de aportar algún dividendo a sus accionistas. En consecuencia, en 1964 ESA se vio obligada a abandonar la explotación que fue asumida, el 1 de agosto, por la Explotación de Ferrocarriles por el Estado.

Y otro medio siglo de gestión pública

La Explotación de Ferrocarriles por el Estado se convirtió, un año más tarde, en la empresa pública Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), constituida el 23 de septiembre de 1965.

Un automotor Billard fotografiado en los terrenos de la antigua estación de Dénia. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi

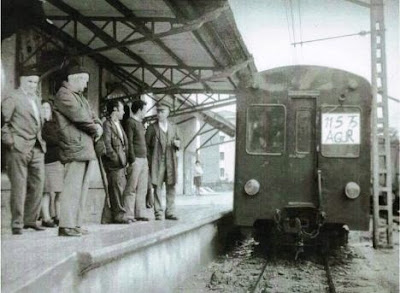

Dado que la empresa estatal también gestionaba, desde 1942, el ferrocarril de Carcaixent a Dénia, una de sus primeras medidas fue la de unificar su explotación con el «trenet de la Marina», mediante el establecimiento de trenes directos desde Alacant hasta Carcaixent, donde se podía realizar trasbordo a los trenes de Renfe que permitían llegar a Valencia. Lamentablemente, la progresiva clausura de esta línea (en 1969 entre Carcaixent y Gandía y en 1974 desde la ciudad ducal hasta Dénia), supuso la desaparición de este singular servicio, uno de los de mayor recorrido de nuestro país en vía métrica. Como reminiscencia de esta época, durante muchos años, la terminal del «trenet de la Marina» en Denia pasó de su estación original a la del ferrocarril de Carcaixent.

A principios de los años noventa, CAF modernizó las unidades diesel MAN heredadas por FGV de FEVE. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi

FEVE realizó algunas inversiones para la mejora del servicio, entre las que destaca la completa dieselización de la tracción, primero con automotores Billard y, en los años ochenta, con unidades MAN que, tras diversas modernizaciones, todavía prestan servicio en el «trenet de la Marina». Lamentablemente, en 1967 suprimió el enlace entre la estación de Alacant y el puerto, mientras que en 1971 circulaban los últimos trenes de mercancías.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha recuperado el antiguo emplazamiento de la estación del «trenet de la Marina» en Dénia. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi

En todo caso, si algo destaca en la etapa en que el «trenet de la Marina» fue gestionado por FEVE es, sin duda, la creación del primer tren turístico en España: el legendario Limón Exprés. Este servicio, que inició su andadura el 1 de junio de 1971 entre Benidorm y Gata, era prestado con veteranas locomotoras diesel Batignolles y no menos históricos coches de viajeros procedentes de antiguas líneas de FEVE como la de Carcaixent a Dénia y la de Manresa a Olván, todos ellos decorados con un llamativo color amarillo. Durante años, este tren fue una de las atracciones turísticas más populares en la zona aunque, lamentablemente, no circula desde 2005.

En 1999 se implantaron los primeros servicios tranviarios en Alacant. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi

A partir del 1 de enero de 1987, la explotación del «trenet de la Marina» fue asumida por los Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. En sus primeros años de gestión, la nueva empresa, fruto de las transferencias de competencias del gobierno central a la autonomía valenciana, realizó algunas mejoras, como la modernización de la composición del Limón Exprés o de los automotores MAN heredados de FEVE, a los que incorporó equipos de aire acondicionado. Sin embargo, en diversas ocasiones se llegó a cuestionar el futuro de esta línea. Afortunadamente, a partir de 1999 la línea iniciaría una rápida evolución hasta convertirse en la base del desarrollo de los transportes metropolitanos de la capital alicantina.

Convivencia de tranvías y automotores diésel en la estación de Campello. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi

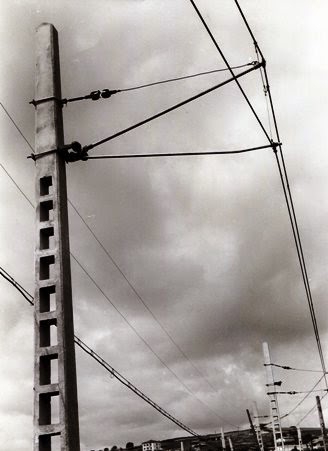

En efecto, el 17 de marzo de 1999 se estableció una pequeña línea tranviaria, desde la estación de Alacant hasta la Puerta del Mar, en un recorrido similar al que antaño realizaba el ramal al puerto que, además, incluía la electrificación de los primeros 2.825 metros del «trenet de la Marina», hasta el apeadero de la Albufereta. El éxito de la iniciativa, la segunda implantación de tranvías modernos en nuestro país, pronto fue seguida de nuevas ampliaciones de la electrificación, que en la actualidad llega hasta Benidorm, así como la construcción de una nueva penetración subterránea, hasta el corazón de Alacant, que permite superar las limitaciones de la histórica estación de esta capital, situada en la periferia, y la implantación de nuevas líneas de tranvías que aprovechan parcialmente estas infraestructuras. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana gestiona los nuevos servicios bajo la marca comercial TRAM

Transformación de los primitivos automotores MAN en los modernos trenes de la serie 2.500 de FGV, realizada por Sunsundegui. En la actualidad, estas unidades aseguran la mayor parte del servicio entre Benidorm y Dénia. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi

En la actualidad, el veterano «trenet de la Marina» ve circular por sus vías diferentes servicios. Si la nueva prolongación hasta el centro de Alacant (estación de Luceros), es similar a la de un Metro, sobre sus históricas vías circulan hasta cuatro servicios diferenciados:

- Línea 1, Luceros-Benidorm, de 43 kilómetros de longitud, con explotación tipo tren-tram.

- Línea 3, Luceros-El Campello, de 14 kilómetros de longitud y explotación mixta con tranvías y tren-tram

- Línea 4, Luceros- Plaza de La Coruña, de 10 kilómetros de longitud, que aprovecha el histórico «trenet de la Marina» hasta la estación de Lucentum, para seguir en el resto del recorrido una nueva implantación de tipo tranviario

- Línea 9, Benidorm-Dénia, de 50 kilómetros , con explotación ferroviaria convencional, en la que siguen circulando los veteranos automotores MAN de FEVE, convenientemente modernizados e integrados en las series 2300 y 2500.

En la actualidad, el «trenet de la Marina» se ha convertido en el moderno TRAM de Alacant. Fotografía de José Antonio Gómez Martínez

La línea 2 de tranvías de Alacant, Luceros-San Vicent del Raspeig comparte el nuevo túnel de acceso al centro de la capital pero no llega a pisar ningún tramo del histórico «trenet de la Marina».

En resumen, tras cien años de historia y pese a las dudas que, en algunos momentos han surgido sobre su viabilidad, en la actualidad, el centenario «trenet de la Marina», convertido en el moderno TRAM alicantino, es una pieza esencial para el futuro de la movilidad sostenible en Alacant y sus comarcas circundantes.